泌尿器の悪性疾患

泌尿器の悪性疾患

当院では悪性腫瘍を加療、フォローをする上での治療方針として【最新の診療ガイドラインの遵守】 と 【標準治療の徹底】を絶対のルールとして敷いております。

治療法というものは現時点で統計学的に一番安全性と治療効率が高くバランスの取れているものを選択されるように作成されております。しかしこれは医学の進歩とともに新しいデータが出てくれば変化してゆくものでもあります。したがってガイドラインに記載をされている治療が現時点での最新で確実、効果的な治療である可能性が最も高いです。

このルールを守ることにより、治療をお受けになる患者さんにとって治療を均一に最適化できる可能性が高いと考えております。また大きな病院から病状が落ち着き、クリニックでもフォローできる状態になり通院される場合も標準治療を遵守することで大きな病院との情報共有もしやすくなり安全面が担保されるため患者さんにとってのメリットは非常に大きいです。

特に悪性腫瘍に対しては再発を見逃すことは非常にダメージが大きいため過不足のない検査をしっかりと適正期間で行ってゆきます。

他院から治療がなされている状態で何らかの理由により当院に来院いただいた場合、継続治療をご希望の場合も、必ず来院時点での病気の客観的評価を行い、現時点での最新のガイドラインと照らし合わせて今後の治療プランを構築いたします。前医でお受けになっていた治療が現行のガイドラインから削除または推奨されないものに変わっていた場合は、患者さんの安全を考慮した場合に病状の悪化を引き起こす懸念があるため、まったく同じ治療の継続のみをご希望されても内容により当院ではお受けできない可能性があります。

何卒ご理解いただきます様お願いいたします

上記のような症状がみられた場合は隠れた泌尿器の悪性腫瘍(がん)の可能性もあるため年齢のせいにしたり、一時的なものとして放置せずに是非相談してください。血尿などは症状としては派手にみえますが痛みがなかったりすると、怖くて受診をためらってしまうということが多くあります。泌尿器科の悪性腫瘍はどの部位の病気も病状が進行するまで自分でわかるような症状がとても出にくいという特徴があることから発見することが遅れがちです。

前立腺がんは、男性の高齢期に多く発生するがんで、日本でも年々患者数が増加しています。年間約95,000人以上が前立腺がんと診断され、男性が新しく罹るがんの中ではすべての臓器の中で現在1位です。初期にはほとんど自覚症状がなく、健診などでPSA(前立腺特異抗原)の値が高いことをきっかけに見つかるケースが多くあります。

早期に発見すれば、身体への負担を抑えた治療が可能で、予後(治療後の経過)も非常に良好です。

PSA検査

血液中のPSA値を測定します。基準値(4.0以上)を超えると前立腺がんの疑いがあります。

画像検査・直腸診

エコーやMRI、必要時は直腸診などで前立腺の形状や硬さを確認します。ここまでで所見が揃うと、組織診断へ進み、直接がん細胞が組織の中に確認されるかを見る必要があります。

前立腺生検

針を使って前立腺組織を採取し、がんの有無や悪性度を顕微鏡で調べます。

病期分類・リスク評価

生検で病気が発見された場合、全身へのがんの広がり具合(T・N・M分類)や悪性度(グリソンスコア)を総合して、治療方針を決定します。

「がんの悪性度」を示す指標で、生検で採取したがん組織を顕微鏡で観察し、正常な前立腺細胞からどれほど形が崩れているかを点数化したものです。

| グリソンスコア | 悪性度 | 特徴 |

|---|---|---|

| 6以下 | 低悪性度 | 比較的進行がゆるやか。監視療法も選択可。 |

| 7 | 中等度 | 治療方針を慎重に検討する段階。 |

| 8〜10 | 高悪性度 | 再発・転移の可能性が高く、積極的治療が必要。 |

このスコアは、治療の方向性・再発リスクの予測などに欠かせない判断材料です。

がんの進行の程度を表すもので、「T(原発腫瘍)」「N(リンパ節)」「M(遠隔転移)」の3要素から構成されます。

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| T1 | 生検で偶然発見される微小ながん(触れない) |

| T2 | 前立腺内にとどまるがん |

| T3 | 前立腺の被膜を超えて外に広がる、または精嚢へ浸潤 |

| T4 | 周囲の臓器(膀胱・直腸など)に達している |

この病期とグリソンスコア・PSA値を組み合わせて、

「超低リスク」「低リスク」「中リスク」「高リスク」「超高リスク」などに分類し、最適な治療を選びます。

前立腺癌診療ガイドライン(日本泌尿器科学会・2023年版)では、

病期・年齢・体力・希望・生活の質(QOL)を総合的に考慮して治療法を決めることが推奨されています。

超低リスク・低リスク群に対して、定期的にPSA検査やMRIを行い経過観察する方法です。

すぐに治療を開始せず、必要なときにのみ介入します。

前立腺全摘除術(開腹・腹腔鏡・ロボット支援)

放射線治療(外照射・小線源療法)

いずれも高い治療効果が期待でき、がんの根治を目指します。

進行がんや再発例では、男性ホルモンを抑える治療が中心となります。

近年は新規ホルモン薬・分子標的薬・ゲノム医療も進歩しています。

がんが限局している場合、患部のみに照射・加熱などを行う「部分治療」も検討可能ですが適応はかなり限られてくることが多いです

治療後は定期的にPSA検査や画像検査を行い、再発の有無を確認します。

また、手術や放射線後には尿漏れや性機能障害などが起こることがありますが、 早期のリハビリ・薬物療法・生活指導で改善が期待できます。

当院では、最新ガイドラインに基づき、

✅ PSA検査・超音波検査・MRI紹介を含む早期診断

✅ 他施設と連携した根治治療後のフォローアップ、前立腺癌地域連携パスの利用

✅ 治療後の再発フォロー・QOLサポートを行っています。

「がん=すぐに重い病気」と考えず、まずは正確な診断と冷静な判断を大切にしましょう。

地域の皆さまが安心して相談できる泌尿器科として、前立腺がんの早期発見・治療をサポートいたします。

前立腺がんは、早期に見つければ治療可能ながんです。見るかるタイミングが重要であるため定期的な検診は重要な役割を果たします。血尿・頻尿などの症状がある方、あるいは健診でPSA値が高かった方は、泌尿器科専門医にご相談ください。

大田区・雪谷・石川台エリアで前立腺検査や治療をお考えの方は、ゆきがや泌尿器科へご相談ください。

膀胱がんは、膀胱の内側の粘膜から発生するがんで、泌尿器科では比較的よくみられる悪性腫瘍のひとつです。

特徴として、「見つけにくが、治療後は再発しやすい」という性質があり、

初期診断から治療後の再診・フォローまでを一貫して行うことが非常に重要です。

✅ 日本では 年間約2万人以上 が新たに膀胱がんと診断されています

✅ 男性に多く、女性の約3〜4倍

✅ 好発年齢は 60歳以上

✅ 喫煙(最も大きなリスク)

✅ 加齢

✅ 化学物質への長期曝露

✅ アルコールなど

痛みのない血尿(肉眼的血尿)

✅ 赤い尿

✅ ワイン色・茶色の尿

→ 血尿は一度だけ出て、自然に止まることもありますが治っているわけではありません

▲ 頻尿

▲ 排尿時の違和感

▲ 残尿感

痛みがないため、放置されやすいのが特徴です

血尿を一度でも認めた場合は、必ず泌尿器科を受診してください

膀胱がんの診断は、血液腫瘍マーカーが存在しないため複数の検査を組み合わせて行います。

✅ 尿検査(尿潜血・尿細胞診)

✅ 超音波検査(エコー)

✅ CT検査

✅ 膀胱鏡検査(膀胱の中を直接観察)

これらにより、

がんの有無・大きさ・数・位置 を評価します。

膀胱がんは、深さによって大きく2つに分けられます。

✅ 膀胱の浅い部分にとどまる

✅ 全体の約70〜80%

✅ 命に関わることは比較的少ないが、再発しやすい

膀胱の筋肉まで深く入り込む

進行が早く、より大きな治療が必要

多くの患者さんは①表在性膀胱がんです

経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBt)

✅ 尿道から内視鏡を入れて腫瘍を切除

✅ お腹を切らない治療

✅ 病理検査で正確な診断を行う

必要に応じて、膀胱内注入療法などを追加します。

膀胱がんは、治療後も再発しやすいがんとして知られています。

そのため、治療後は ガイドラインに基づいた定期的な再診 が不可欠です。

✅ 初期は 3か月ごとの尿検査、細胞診、膀胱鏡

✅ 状態が安定すれば 6か月〜1年ごと

✅ 尿検査・尿細胞診・超音波検査・膀胱鏡などを組み合わせて評価

→ 再発を 早期に見つけることが、体への負担を減らす最大のポイント です

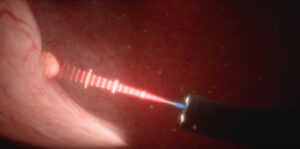

当院では、再発を繰り返す表在性膀胱がん に対して、

= 経尿道的レーザー蒸散術を積極的に行っています。

✅ 内視鏡+レーザーで腫瘍を蒸散・切除

✅ 日帰り手術が可能

✅ 出血が少ない

✅ 身体への負担が軽い

✅ 高齢の方や併存疾患がある方にも適応しやすい

→ 入院や全身麻酔を繰り返す負担を減らす選択肢です

膀胱がんは、正しく診断し、適切に治療し、継続して見守ることでコントロール可能ながんです。

ゆきがや泌尿器クリニックでは、

✅ 初期診断

✅ 治療方針の提案

✅ ガイドラインに沿った再診・フォロー

✅ 再発時はTULAを含めた患者さんに合った治療選択を一貫して行っています。

血尿や膀胱がんについて不安がある方、再発でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

10万人当たり24.1人に発生するといわれており、男性に多い病気です。

わずかな血尿や、他の病気でCT等を撮影した際に偶然見つかることが多く、進行するまで症状が出ないことが多い病気です。診断には超音波検査や造影CT、MRI等画像診断機器を組み合わせて診断をします。

他の臓器に転移がない場合は手術療法を選択することが多いですが、全身の状態に合わせて手術が難しい場合は、内服や点滴を組み合わせた治療が選択されることもあります。

10万人に1人程度で15~35歳の男性で最も頻度の高い悪性固形腫瘍です。発生率は停留精巣を呈する患者で2.5~20倍高いとも言われています。

大半の方は陰嚢腫瘤を認めて、無痛性、またはときに鈍くうずく疼痛を伴う。見た目として明らかに大きくなっていることが多い。少数の患者さんでは,腫瘍内への出血が急性の痛みをもたらすことがある。多くの患者さんは軽度の陰嚢外傷後に腫瘤を自分で発見することで受診されることが多いです。検査は以下のものを行い総合的に判断します。

血液検査によるα-フェトプロテインやβ-HCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)などの腫瘍マーカーを用いて診断を行います。

まず高位精巣摘除術を行うことが一般的です。組織診断後に組織の種類によって治療法は異なりますので診療ガイドラインに沿った治療を選択することが最も重要です。