目次

帯状疱疹ワクチン「シングリックス」の効果と重要性

1. はじめに

帯状疱疹は、水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)が原因で発症する疾患であり、主に中高年層に多く見られます。日本では50歳以上の約3人に1人が生涯のうちに帯状疱疹を経験するとされています。その痛みは非常に強く、帯状疱疹後神経痛(PHN)という後遺症を残すことも少なくありません。こうした背景から、帯状疱疹の予防が重要視されており、近年では不活化ワクチン「シングリックス」が注目を集めています。本コラムでは、シングリックスの特徴、効果、安全性、接種の必要性について詳しく解説します。当院でも取り扱っており高齢の方も積極的に取り入れることでご自身の生活を感染や重い後遺症から守ることができる可能性があると考えられます。

2. 帯状疱疹とは?

帯状疱疹は水ぼうそうを引き起こす『水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)』が体内に潜伏し、加齢やストレス、免疫力の低下によって再活性化することで発症します。主な症状は、神経に沿った赤い発疹や水ぶくれ、強い痛みが特徴です。多くの場合、数週間で症状は改善しますが、高齢者や免疫力が低下した人では重症化することがあります。

さらに、帯状疱疹後神経痛(PHN)は特に深刻な後遺症であり、皮膚症状が治癒した後も神経の痛みが何ヶ月、場合によっては何年も続くことがあります。この痛みは日常生活の質を著しく低下させるため、帯状疱疹の発症そのものを防ぐことが非常に重要です。

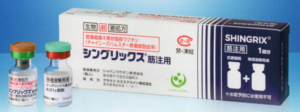

3. シングリックスとは?

シングリックスは、グラクソ・スミスクライン社が開発した帯状疱疹の予防ワクチンです。これまで一般的に使用されていた生ワクチン「ゾスタバックス」と異なり、不活化ワクチンであるため、免疫力が低下している人でも安全に接種することができます。

シングリックスの特徴

- 高い予防効果:50歳以上の成人を対象とした臨床試験では、帯状疱疹の発症リスクを97%低減する効果が確認されました。70歳以上の高齢者でも90%以上の予防効果が認められています。

- 帯状疱疹後神経痛(PHN)の予防:帯状疱疹後神経痛(PHN)のリスクを88%低減すると報告されています。

- 免疫持続性:接種後、少なくとも10年間は高い免疫が持続することが示されています。

- 2回接種が必要:1回目の接種から2~6か月後に2回目の接種を行うことで、十分な免疫が得られます。

4. シングリックスの安全性と副反応

シングリックスは一般的に安全なワクチンですが、接種後に一時的な副反応が生じることがあります。

主な副反応

- 局所反応:注射部位の痛み、腫れ、赤み(多くの場合、数日以内に改善)

- 全身反応:発熱、倦怠感、筋肉痛、頭痛など(通常1~3日以内に解消)

これらの副反応は、ワクチンが強い免疫応答を誘導している証拠でもあります。ただし、重篤なアレルギー反応(アナフィラキシー)が発生する可能性もゼロではないため、接種後の経過観察が重要です。

5. シングリックスの接種対象者と費用

接種対象者

- 50歳以上の成人:帯状疱疹のリスクが高まる50歳以上が推奨対象。

- 2025年4月より65歳以上が定期接種の対象になります

- 免疫不全者:がん治療中の方、臓器移植を受けた方、HIV感染者など、免疫が低下している方にも適用可能。

- 帯状疱疹を過去に経験した人:一度発症しても再発リスクがあるため、ワクチン接種が推奨される。

費用と助成制度

シングリックスは2回接種が必要で、1回あたり約2万円程度かかります。合計で約4万円と高額ですが、自治体により費用補助が受けられる場合があります。接種を検討する際には、住んでいる地域の助成制度をご確認ください

6. シングリックスを接種するべき理由

(1) 帯状疱疹の発症リスクを大幅に低減

シングリックスの接種により、帯状疱疹の発症をほぼ確実に防ぐことができます。

(2) 帯状疱疹後神経痛(PHN)の予防

帯状疱疹の最も深刻な後遺症であるPHNの発症を防ぐことが可能です。

(3) 長期的な免疫の維持

ワクチンの効果は10年以上持続し、高齢になっても帯状疱疹のリスクを低減できます。

(4) 高齢者のQOL向上

帯状疱疹の痛みや後遺症は高齢者の生活の質を大きく損なうため、事前の予防が重要です。

7. まとめ

帯状疱疹は多くの方に影響を及ぼす疾患であり、その予防が極めて重要です。

シングリックスは、従来の生ワクチンと比較して圧倒的に高い効果を持ち、免疫不全の方にも安全に接種できるというメリットがあります。費用は決して安くありませんが、長期的な健康や生活の質を考えると、十分に価値のある投資といえるでしょう。また自治体により接種にかかり費用の補助金が出るためうまく制度を利用していただければと思います。

帯状疱疹を防ぐために、50歳を過ぎたらシングリックスの接種を検討することを強くおすすめします。

医師と相談し、自身の健康状態やリスクに応じた適切な判断をしましょう。