女性に多く、頻尿、血尿、排尿時の痛みが特徴的な病気です。多くは排尿の最後のほうや排尿後にしみるような不快な痛みを感じます。悪化してくると残尿感がひどく、何度もトイレに行くようになり、はっきりとした痛みを伴い血尿が現れることもあります。膀胱炎は何らかの原因で尿道から細菌が膀胱へ侵入することによって起こります。一番の原因となる頻度が高いのは大腸菌ですが、通常は抗生剤治療で数日以内に完治することがほとんどですしその後問題ないケースが多いです。しかし繰り返し易いことが最大の特徴の一つであることと、あまりにも頻回に繰り返す場合には膀胱機能そのものに原因があることや隠れた病気(膀胱をはじめとした尿の通り道の腫瘍、結石、その他)などほかの原因が見つかることもあるため精査をしてみるのも一つの手かと思います。早めの受診をお勧めします。また女性の場合は女性ホルモンに関連を持った特殊な膀胱炎である可能性も否定はできず、診断そのものが難しいためお困りの際は気軽に相談ください

膀胱炎の代表的な症状

✅排尿時の痛みや違和感(ツーンとする痛み)

✅頻尿(トイレに行く回数が増える)

✅残尿感(排尿してもスッキリしない)

✅尿の濁りや血尿(炎症が強い場合)

✅下腹部の違和感や軽い痛み

※発熱や腰の痛みがある場合は 『腎盂腎炎(じんうじんえん)』 の可能性もあるため、早めの受診が必要です。

性別の差と原因について

明確な統計はありませんが、膀胱炎は圧倒的に女性が多く、その理由のひとつとして考えられるのが、男性と女性で尿道の長さが違うことです。

膀胱炎の主な原因は、大腸菌などによる細菌(ばい菌)感染です。細菌が尿道口(おしっこの出口)から侵入すると、尿道を通って膀胱に到達し、膀胱内で細菌が増殖して膀胱表面の粘膜に炎症が起こることで発症します。

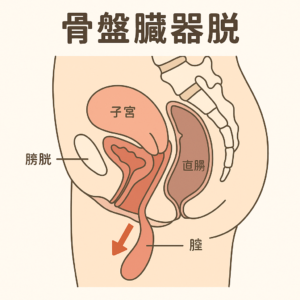

尿道口から膀胱までの尿道が、男性は約17〜20cmあるのに対し、女性では約3〜4cmしかありません。そのため、女性は男性に比べて尿道口から侵入した細菌が膀胱に到達しやすいのです。

また、女性は多くの細菌が常在する膣や肛門が尿道口と近く、排便や性行為などによって尿道口から細菌が侵入しやすいというのも、膀胱炎が女性に多い理由です。

膀胱炎の原因

主な原因は細菌感染で、特に大腸菌が尿道を通って膀胱に侵入し、炎症を引き起こします。

✅ 女性に多い理由

- 尿道が短く、細菌が膀胱に侵入しやすいため

- 性行為や生理中などで細菌が入りやすくなる

- ストレスや疲れで免疫力が低下する

✅ その他の原因

- トイレを我慢する(細菌が増殖しやすくなる)

- 水分不足(尿の流れが悪くなり、細菌が排出されにくくなる)

- 糖尿病(免疫力が低下し、感染しやすくなる)

膀胱炎の治療

✅ 細菌が原因の場合(急性膀胱炎)

➡ 抗生物質の服用(数日で改善)

✅ 慢性膀胱炎の場合

➡ 長期間の治療(体質改善や生活習慣の見直しが必要)

✅ 日常でできる対策・予防

- 水をしっかり飲む(細菌を流し出す)

- トイレを我慢しない(尿と一緒に細菌を排出)

- 清潔を保つ(特に性行為後は排尿を心がける)

- 疲れやストレスを避ける(免疫力を維持)

まとめ

膀胱炎は比較的軽い病気ですが、放置すると腎臓に影響を及ぼすこともあります。症状が出たら早めに受診し、治療を受けることが大切です!

予防のために、日常の生活習慣も意識しましょう。

以下からは繰り返す膀胱炎(反復性膀胱炎)の特徴に関しての説明となります

反復性膀胱炎(繰り返す膀胱炎)の原因について

反復性膀胱炎は主に細菌感染がメインで起こります

反復性膀胱炎の原因菌

原因となる細菌には、クレブシエラ属、エンテロバクター属、プロテウス属、腸球菌などがありますが、大腸菌が最も多くのケースで原因となっていることが多いです

非細菌性の要因

反復性膀胱炎の中には、細菌感染によらないものも存在します。例えば、尿路の解剖学的異常や膀胱過敏症、免疫機能の低下、ストレス、ホルモンの変化などが関与していることもあります。 特に更年期や糖尿病患者においては、免疫系の機能低下が細菌繁殖を助長し結果として膀胱炎として出てくることがあります

性的活動

性交渉は、女性における膀胱炎の原因の一つです。性器周辺の衛生環境の管理も膀胱炎を起こさないためには重要な要素となります

反復性膀胱炎の治療

反復性膀胱炎の治療には、主に抗生物質の投与が行われます。

予防的抗生物質投与

再発性膀胱炎が頻繁に発症する場合、予防的に抗生物質を長期的に使用することがあります。 同様に、性交後に抗生物質を摂取する方法や、低用量で毎日摂取する方法などもあります。

しかし、耐性菌発生の観点からは長期間の予防内服は推奨されておらずケースによると考えられます

その他の治療法

抗生物質以外にも、膀胱を温めることで症状改善を早める方法や、排尿を促進するための薬物が併用されることもあります。

反復性膀胱炎の予防法

反復性膀胱炎の予防には、生活習慣の改善が重要とされていますが、絶対に予防ができる方法はないとされています。

排尿の管理

定期的に排尿することは、膀胱の清潔を保つためには非常に重要であると考えられています。

その他の要因

また、排尿後の拭き方にも注意が必要です。尿道に便の細菌が入り込むことは膀胱炎の発症のリスクになります。女性の場合は前から後ろへ拭くことが推奨されています。

水分摂取

十分な水分を摂取することも予防に効果的です。 尿を頻繁に排出することによって、膀胱内に細菌を繁殖させにくくします。

最新の知見と研究動向

近年、反復性膀胱炎の治療法や予防法に関する研究は進んでおり、新しい治療法予防法の開発が進められています。例えば、プロバイオティクスの使用が膀胱炎の予防に有効であるとの報告もあり、腸内フローラの改善が膀胱の健康に良い影響を与えています

また、抗生物質の耐性菌問題が本格化する中で、非抗生物質的な治療法(例えば、細菌の感染を抑制するワクチンの開発など)も注目されてきています。

主な治療法

①抗生物質の投与 (尿の詳しい培養検査を追加して抗生物質との相性を確認できると一層治療としては正確なものとなります)

②ほかに原因がある場合(尿路結石、尿路悪性腫瘍等)は同時に原因を除去する方法を考え優先順位が高ければそちらから行わないと膀胱炎の改善に至らないこともあります

また別の記事でのご紹介にはなりますが、反復性膀胱炎には女性ホルモン関連性に発生するものもありますので定期的に女性ホルモン類似物質をサプリメントで投与すると再発の頻度が抑えられ快適に生活できる期間が長くなることもあります。症状でお困りの方はご相談いただければと思います

参考文献

■論文情報

論 文 名:Homology of Escherichia coli isolated from urine and vagina and their antimicrobial susceptibility in postmenopausal women with recurrent cystitis

邦 題 名「閉経後女性の反復性膀胱炎における尿中および膣内大腸菌の相同性と抗菌薬感受性」

掲 載 紙:Journal of Infection and Chemotherapy

著 者:Takanori Sekito, Takuya Sadahira, Hidetada Hirakawa, Ayano Ishii, Koichiro Wada, Motoo Araki